OM System OM-3, M.Zuiko 25mm f1.8 II

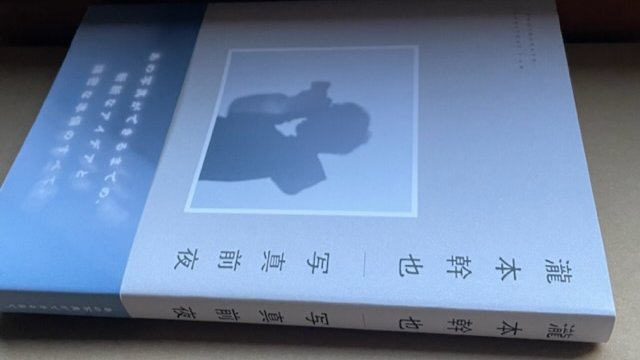

OM System OM-3, M.Zuiko 25mm f1.8 IIクラウドファンディングで支援的に注文していた田中長徳さんの写真集が届いた。「WIEN MONOCHROME 70’s」と「CHOTOKU ANTHOLOGY 1964-2016」であるが、頁を数枚めくるだけで思わずグッと胸が詰まった。そこには「その時代のリアリティ」が濃密に残されていたからだ。

僕が言うほどのことではないが、田中長徳さんの「写真家」としての目は鋭く、尊く、優しい。僕が長徳さんのカメラ本に魅せられてきたのは、正確に言えば田中長徳さんの写真とその眼差し、その写真を紡ぎ出す道具であるカメラを切り離さず語ってきた軌跡なんだろうと思う。

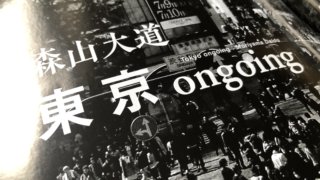

こういう強烈な「その時代のいま」を眺めていると、その時代やその街を撮り残しておくことは、とても偉大で尊いものだとあらためて感じさせられる。撮影しているその時は、あくまで「いま」を撮っているのだろうけど、それが数十年経った時には人類の宝物になる。

写真は表現であり、それは作品としてとりあげられることで文化的な世界を形成しているが、一方で時代を記録する面も持つ。たとえ普通の日常のシーンでも、数十年経つと見る者にいろんな感情を抱かせる。そのイマジネーションが揺れ動く感じこそが、僕が写真集に手を伸ばす理由でもある。

田中長徳さんの写真集が届いた。

田中長徳さんの写真集が届いた。田中長徳さんの写真は、そんな僕のようなアマチュア写真愛好家の戯言を数十倍も超えるようなパワーを持って語りかけてくるが、同時に優しくフランクに「お前も、その時代の日常をカメラでたくさん撮っておけよ」と投げかけてくれているようにも感じる。

カメラはじぶんが気に入っていれば、なんだっていい。ただし、誰も使っているスマホカメラよりは、単体のカメラがいい。シンプルに、多くのスマホカメラとは視線が異なるからだ。そうやって撮り手もたくさん、いろんなカメラやレンズの視点があれば、実にさまざまな「その時代のいま」が後世に残せる。

必ずしも誰かに見せることが写真の目的ではないが、世に発表された写真集を通して僕らは「その時代のいま」を、まるで現場にいるかのような臨場感で体感することができる。なんにしても、数多く撮っておくことが、いろんな可能性の発火点になる。

大袈裟な話ではないが、とにかく感じたままに「その時代のいま」を撮っておく。話はそれからだと。写真集は、そんないろんな可能性みたいなことを感じさせてくれる。